困扰新能源汽车的里程焦虑,将被这个黑科技终结!

来源 新材料在线

2017年11月16日消息,据报道,电动汽车制造商菲斯克(Fisker)本周申请了一项固态电池专利,不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里,而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月出新电池技术。该专利描述是“灵活的、优越的能量密度固态电池”。新电池将采用三维实体电极,提供相当于当前锂离子电池2.5倍的能量密度。在成本方面,由于材料和制造方面的进步,它的成本仅为常规锂离子电池2020年预计成本的1/3。

高能量密度,高续航,快充,低成本,新能源汽车电池完美的产品,真正能称得上锂电黑科技!

此技术对于锂电行业与新能源汽车行业具有颠覆性的意义,一定程度上来说,这直接解决现在新能源汽车面临的两大难题:充电与续航!对于新能源汽车行业的发展起到了极其关键性的作用。

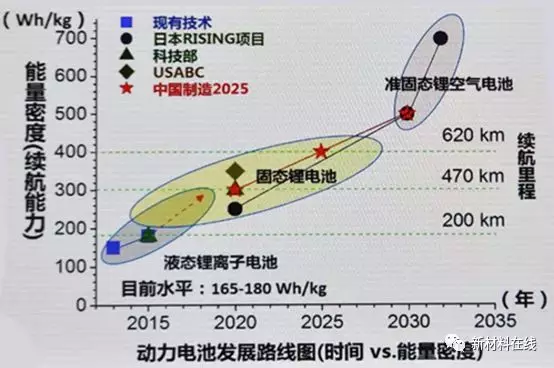

因为传统的锂电池技术(磷酸铁锂和三元)受制于液态电解质,难以兼容金属锂负极和新研发的高电势正极材料,从而使能量密度的上升存在瓶颈。在安全方面还会造成短路引燃、离子浓度差增大电池内阻、电极材料持续消耗等问题。而在中国,政府将未来若干年内动力电池的技术目标定在2020~2025年要实现单体能量密度300Wh/kg~400Wh/kg。显然,不论是磷酸铁锂还是三元锂电,都难堪此大任。

所以在这个时候,作为“下一代锂电池技术”,固态电池以其天生具有的高离子电导率和机械强度、宽电化学窗口和工作温度区间,成为人们梦寐以求的能量密度高、循环性强、安全性高、充电时间短的理想对象。

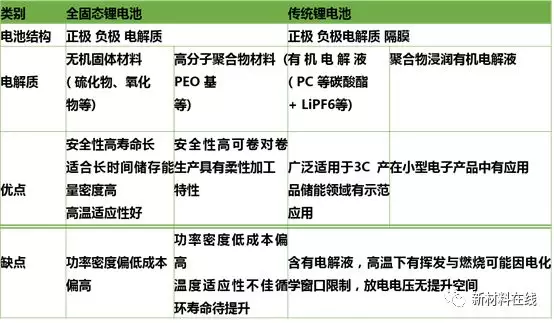

12月26日,中科院物理所研究员李泓在学术期刊撰文对固态电池进行了界定,“全固态锂电池,是一种使用固体电极材料和固体电解质材料,不含有任何液体的锂电池,主要包括全固态锂离子电池和全固态金属锂电池,差别在于前者负极不含金属锂,后者负极为金属锂。”

固态电池的核心技术是电解质,即提高电解质的离子电导率。“如果离子电导率是普通电解液的10倍,固态电池的一切问题就迎刃而解了。”旭化成吉野名誉总监如是说。

固态电解质主要包括氧化物、硫化物、聚合物以及复合型固态电解质。

1.1固态电池和传统电池的性能对比

1.2电池应用要求与固态电池体系解决思路

|

电池应用要求

|

固态电池体系解决思路

|

|

高质量能量密度

|

高比能正极( 如硫和空气等) 和高比能金属锂负极( 固态电解质可抑制锂枝晶,且无持续界面副反应,提升循环稳定性)

|

|

高体积能量密度

|

致密薄层电解质技术,高压实密度正极

|

|

长循环寿命

|

界面接触维持良好( 如复合电极、柔性、无定形、凝胶态界面等)

|

|

小体积变化

|

复合电极提供体积变化缓冲机制

|

|

温度范围宽

|

高离子电导固态电解质,固液结合,热管理

|

|

高倍率特性

|

高离子电导复合材料,薄层极片设计,高传导界面设计

|

|

耐挤压针刺

|

不易粉化的金属锂负极,高度稳定、不易氧化的固态电解质

|

|

耐震动

|

含柔性物质或系统减震措施

|

|

耐过充

|

宽电位窗口电解质与正极材料

|

|

耐过放

|

高度稳定的正、负极材料

|

|

无内短路

|

抑制锂枝晶生长

|

|

耐短路

|

电芯具有熔断等热保护机制

|

|

能量效率高

|

界面电阻小,正极电化学极化和扩散极化小

|

|

自放电率低

|

无锂枝晶,无持续界面反应

|

|

低成本,易于量产

|

通过提升能量密度和寿命降低成本,极片和电解质及电芯易加工

|

全球上百家各式机构疯狂进军固态电池的热情。在这些机构中,既包括传统汽车巨头、新进造车公司,汽车零部件巨头,电池生产企业和上游原料商,还有有着学术背景的科研院校,有着政府背景的研究所,甚至是军方资助的神秘机构。

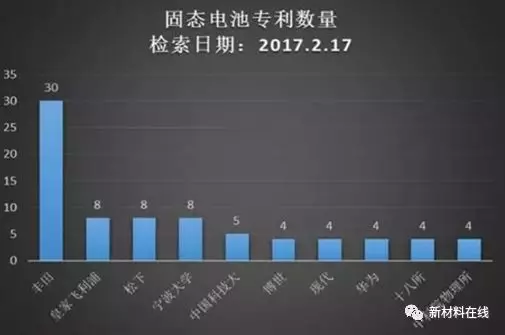

全球来看,日本在固态电池领域有着领先于世界的布局,其以丰田为首,包括本田、松下在内的公司都宣称将下一代电池研发的重点放在固态电池上。欧洲,在这一轮的动力电池大潮中被踢出局的命运早已被注定。但作为传统汽车强国和车企巨头的聚集地,欧洲的车企巨头也只能奋起直追。例如大众计划投入500亿欧元的巨资用于固态电池的研发,宝马也选择与美国电池制造商Solid Power合作,开发新一代固态电池技术,并把量产时间定在2026年。美国,也在布局固态电池领域,产生了Sakti3这样的固态电池巨头企业。中国蓬勃发展的新能源产业,为中国本土的动力电池产业崛起提供了最佳的历史机遇,如同中国有机会在下一个汽车工业时代实现弯道超车,中国的动力电池技术也将极有可能打破国外的封锁,成为引领尖端技术发展的决定性力量。在中国,无论是国家级的科研院所,抑或是电池企业,都纷纷加注固态电池力量,抢占未来动力电池赛道。

|

企业

|

国家

|

简介

|

|

丰田

|

日本

|

2010年,丰田正式推出硫化物固态电池,到2014年,其实验室中的固态电池的能量密度已经达到400Wh/kg。2017年7月,日本媒体爆出一记重磅消息,丰田计划在2022年推出固态电池量产汽车。5个月后的12月,丰田方面突然宣布:计划在2020年推出10款电动车,并将下一代固态电池商业化。随后,这一消息也在丰田负责材料工程的高管Shigeki Suzuki处得到证实:丰田将于2020年全面实现全固态电池商业化。

|

|

大众

|

德国

|

大众计划投入500亿欧元的巨资用于固态电池的研发

|

|

宝马

|

德国

|

选择与美国电池制造商Solid Power合作,开发新一代固态电池技术,并把量产时间定在2026年。

|

|

Bolloré

|

法国

|

子公司BatScap是世界公认的在固态电池领域有着深度布局的代表,只是和丰田不同,BatScap选择全固态中的聚合物技术路线。BatScap的固态电池由于负极材料采用金属锂,电解质采用聚合物薄膜,因此又被称为金属锂聚合物电池。2011年10月,Bolloré就开始利用自主开发的电动汽车“Bluecar”和电动巴士“Bluebus”在法国巴黎及其郊外提供汽车共享服务“Autolib”。但是,需要特别指出的是Bolloré虽然成为第一家将固态电池进行规模商业化的公司,但是实际输出能量密度仍然较低,其能量密度仅为100Wh/kg,远低于其理论水平。

|

|

Sakti3

|

美国

|

美国Sakti3是业内公认的可以和日本的丰田与欧洲的Bolloré并列的技术成熟度较高、技术沉淀较深的固态电池研发三巨头之一,同时也是固态电池第三条技术路线——全固态中的氧化物电解质材料路线的践行者。氧化物技术路线,是三者里面难度最大的。Sakti3号称开发出了能量密度达到1000 Wh/kg的固态电池,并称未来实现商业化量产之后,成本只有当前锂电池的20%,可以把搭载其电池的电动汽车成本控制在2.5万美元。Sakti3目前存在的最大问题是其采用薄膜沉淀工艺的制造技术,简而言之就是将薄膜进行一层层的堆积。这就造成其成本居高不下,且在未来降低成本的可能性也不算太大。

|

|

Seeo

|

美国

|

2007年,作为大名鼎鼎的美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室在固态电池领域的创业项目,Seeo公司正式建立。Seeo的干聚合物薄膜固态电池,已经拿出来的样品电池组能量密度是 130-150Wh/kg,这显然不是一个很好看的数字,不过其宣称在今年这个数字可以提升到300Wh/kg的水平。

|

|

赣锋锂业

|

中国

|

2017年8月,固态电池专家,原中科院材料所研究员许晓雄博士与中国锂矿上市公司赣锋锂业达成战略合作协议,在宁波推进固态电池技术的中试,目标在3年内实现固态电池产业化。

根据测算,赣锋锂业生产的第一代固态锂电池电芯的能量密度可达240 Wh/kg,按照单车500千克电池组估算,80KWh的电量可以实现480公里的续航,且千次循环后最大电量仍有90%,充电仅需12分钟充满。

|

|

珈伟股份

|

中国

|

2016年11月,珈伟股份召开一场“全球首例固态锂电池与快充电池发布会”,2017年年底则宣称可以量产固态锂电池了。

|

|

北京卫蓝

|

中国

|

2016年,陈立泉院士创立了北京卫蓝新能源科技有限公司。1978年,陈立泉首次发起并倡导固态金属锂电池的研究和固态离子学的相关基础研究;1980年成立了中国第一个固态电池领域的实验室——中国科学院物理研究所固态离子学实验室;直到2000年,中科院物理所的研究焦点转移到纳米离子学,同时开始大力研究攻克固态电池关键技术问题。北京卫蓝已经研发并掌握了固态电池技术领域的多项关键性技术,包括金属锂表面处理、原位形成SEI膜技术、固态电解质、锂离子快导体制备技术以及高电压电池集成技术、陶瓷膜优化技术和集流体解决方案

|

此外,电池产业链上的企业,也积极行动起来。宁德时代、比亚迪、比克电池、沃特玛、中天科技,以及当升科技等均有固态锂电池领域的布局。其中,宁德时代在聚合物和硫化物基固态电池方向分别开展了相关的研发工作并取得了初步进展;中天科技集团与中科院青岛能源所签约开发高性能全固态锂电池。

宁波大学、中科大、华为、中国电科十八所、中科院物理所占据了固态电池相关专利排行榜前十中的五个席位,这也反应在锂液态电池大行其道的当下,我国对后锂电时代产品出路的思考。

从各种规划的时间节点来看,固态电池在2020年有望投入商业化应用,随着普及规模及成本的变化,2025年市场化将趋于成熟。中国科学院物理研究所研究员李泓也认为还需要大约7年。不过,李泓表示,固态电池投融资热,客观上促进了固态电池方向的研发,刺激了这个行业和领域,推动行业对固态电池的重视。